गद्यांश ::

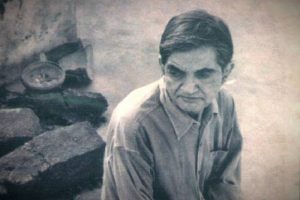

निर्मल वर्मा

निर्मल वर्मा (३ अप्रैल १९२९- २५ अक्तूबर २००५) हिंदी के लब्धप्रतिष्ठ उपन्यासकार होने के साथ-साथ एक अच्छे निबंधकार भी रहे हैं. उनकी रचनाओं ने समय और इतिहास की कई परतों को समझने में अपनी एक विशिष्ट दृष्टि प्रदान की है. उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है – वे दिन, लाल टिन की छत, अंतिम अरण्य (उपन्यास); परिंदे, पिछली गर्मियों में, जलती झड़ी (कहानी संग्रह) आदि. प्रस्तुत गद्यांश उनके एक निबन्ध संग्रह ‘पत्थर और बहता पानी’ से साभार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है :

निर्मल वर्मा

मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भागे हैं, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं. उनमे रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना , जो अपनी स्मृति खो चुका है, जिसका कोई अतीत नहीं. अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे, तो वह है, हमेशा वर्तमान में रहना, एक अंतहीन रौशनी, जहाँ कोई छाया नहीं, जहाँ आदमी हमेशा आँखें खोले रखता है – नींद और स्वप्न और अँधेरे को भूलकर. जहाँ वर्तमान शाश्वत है, वहाँ शाश्वत भी अपना मूल्य खो देता है, क्योंकि जो चीज़ शाश्वत को आयाम देती है- समय-वह खुद कोई मूल्य नहीं रखता.

इसलिए जब वर्तमान का बोझ असह्य हो जाता है, मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे ‘घरों’ में चला जाता हूँ. – जहाँ अब कोई लोग नहीं रहते – सदियों पुराने मकबरे, महल , मदरसे – जहाँ अँधेरा होते ही चमगादड़ उड़ते हैं. ये हमारे शहर के खँडहर हैं – शहर की स्मृतियाँ और स्वप्न. दिल्ली में इन इमारतों की कोई कमी नहीं है. वे हर जगह बिखरी हैं. सिर्फ़ आधा घंटे में मैं एक दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ – एक समय से उठकर बिल्कुल दूसरे समय में प्रवेश कर लेता हूँ – बिना कोई टिकट खरीदे, बिना ‘क्यू’ में खड़े हुए. वहाँ न पत्थर रास्ता रोकते हैं, न मृतात्माएं धक्का देती हैं.

किन्तु ऐसा भी युग था, जब न शहर थे, न खंडहर – आदमी अपना अतीत खुद अपने भीतर लेकर चलता था – या यूँ कहें कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी, जिसे स्मारकों और पोथियों द्वारा ढोना पड़ता है. आदिम युग का व्यक्ति अतीत और वर्तमान दोनों को साथ लेकर चलता था और जब चाहे उनसे छुटकारा भी पा लेता था. यज्ञ, आहुति और बलि के क्षणों में वह एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच जाता था, जहाँ समय शुरू होता है, आदि-क्षण का आलोक, जहाँ वो एकदम स्वच्छ हो जाता था, न केवल अपने पापों, बल्कि उनकी स्मृति से भी मुक्ति पा लेता था. जिस तरह हम आधुनिक शहर को छोड़कर खंडहरों में जाते हैं- वह भी उतनी ही सुलभता से ‘सांसारिक समय’ से उठकर ‘आदि-समय’ में चला जाता था. समय की इस गंगोत्री पर उसके लिए जन्म और मृत्यु , शुरू और अंत, नश्वर और शाश्वत का भेद घुल जाता था. एक शब्द में – वह सृष्टि के आरम्भ होने से पहले के ‘मिथक-काल’ में पहुँच जाता था और वहाँ से दुबारा मुड़ता था- हल्का और मुक्त, ताकि अपने को नए सिरे से शुरू कर सके.

क्या हम इतिहास से त्रस्त, आधुनिक शहरों में रहनेवाले प्राणी – ऐसे क्षण को जी सकते हैं, ऐसे अनुभव को भोग सकते हैं? या उसे हमने हमेशा के लिए खो दिया है?

खंडहरों के बीच घूमते हुए मुझे कभी-कभी लगता है कि वैसा अनुभव आज भी असंभव नहीं है. हमारे बीच दो चीजें ऐसी हैं, जिनके सामने, जिन्हें छूकर हम अपने साधारण क्षणों में भी इतिहास की चिरंतनता और प्रकृति – जो शाश्वत है – उसकी ऐतिहासिकता – दोनों को एक समय में एक साथ अनुभव कर सकते हैं. अजीब बात यह है, ये दोनों चीजें अपने स्वभाव में एक-दूसरे से बिल्कुल उलटी हैं- एक ठोस और स्थायी, दूसरी सतत प्रवाहमान, हमेशा बहनेवाली – पत्थर और पानी. किन्तु दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं – दोनों के सामने हम सहसा अपने से परे चले जाते हैं, एक ऐसे काल-खण्ड में पहुँच जाते हैं, जब हम नहीं थे (खंडहरों के सामने), जहाँ हम ख़त्म हो जायेंगे (बहते पानी को छूते हुए). पत्थर और पानी दोनों के सम्मुख यह अनुभव होता है कि हम उनके गवाह नहीं हैं – वे हमारे गवाह हैं. हम उनके अस्तित्व को नहीं देख रहे, वे हमारे बीतने को देख रहे हैं. यह अनुभव हमारे उस आधुनिक बोध को कितना धक्का देता है, जहाँ हम संसार के साक्षी होने का दंभ भरते हैं, जबकि हम स्वयं इतिहास से त्रस्त है. एक त्रस्त गवाह की गवाही कैसी ? वह न इतिहास रच सकता है, न इतिहास का अतिक्रमण कर सकता है, जिससे कविता जन्म लेती है. इसलिए रिल्के ने एक युवा कवि को सलाह दी थी, आपको प्रकृति की तरफ जाना होगा. दुनिया के आदिपुरुष के समान आपको वह सब कहने की कोशिश करनी होगी, जो आप देखते हैं, अनुभव करते है, प्रेम करते है, खो देते है.

किन्तु समय की एक सीमा के बाद जिसे हम इतिहास मानते आये थे, वह प्रकृति का ही हिस्सा जान पड़ता है, इसका एहसास जितना पुराने खंडहरों में घूमते हुए होता है, शायद कहीं और नहीं. दिल्ली के पुराने किले में पत्थरों के ढूह, आधी टूटीं हुई मीनारें, दीवारों के भग्न झरोखे इतने चिरंतन, समय की आपा-धापी से इतने दूर जान पड़ते हैं, कि यह प्रश्न बिलकुल अर्थहीन जान पड़ता है कि उसे पांडवों ने बनाया था, या हुमायूं ने . वे ढूह उतने ही शाश्वत, उतने ही ‘प्राकृतिक’ जान पड़ते हैं, जितने शिमला के पहाड़ , पहाड़ों के बीच लेटी हुई घाटियाँ . इसलिए साहिर लुधियानवी का यह क्षोभ कुछ बेमानी सा लगता है कि ताज को एक बादशाह ने नहीं, मजदूरों ने बनाया था, जिन्हें हम याद नहीं करते. सत्य यह है कि हम किसी को याद नहीं करते; न गुलाम को याद करते हैं , न साहब को, न बेचारी बीवी को, जिनकी स्मृति में उसका निर्माण हुआ था. समय बीतने के साथ ताज की ऐतिहासिक स्मृति एक ऐसे ‘मिथक-क्षण’ में घुल-मिल गयी है, जहाँ सिर्फ़ ‘देखना, अनुभव करना, प्रेम करना, और खो देना’ ही बाकी रह जाता है.

[लेखक की प्रयुक्त तस्वीर गूगल से और अन्य तस्वीरें उत्कर्ष के सौजन्य से]